De l’ombre à la lumière

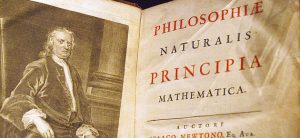

Les scientifiques connaissent souvent le nom d’Émilie du Châtelet pour sa traduction de Newton. Pour les autres, elle est souvent présentée comme la maîtresse de Voltaire, ce qu’elle fut, il est vrai, mais il est bien injuste de la réduire à cela.

Dans l’ombre de Voltaire ?

Il est néanmoins intéressant de voir qu’elle-même n’a pas osé, dans un premier temps, contredire Voltaire lorsqu’il faisait des expériences sur le feu, afin d’écrire un mémoire pour un concours de l’Académie des sciences : « L’ouvrage de M. de Voltaire, qui était presque fini avant que j’eusse commencé le mien, me fit naître des idées et l’envie de courir la même carrière me prit, je me mis à travailler sans savoir si j’enverrais mon mémoire, et je ne le dis point à M. de V. parce que je ne voulus pas rougir à ses yeux d’une entreprise que j’avais peur qui lui déplût. De plus, je combattais presque toutes ses idées dans mon ouvrage, je ne le lui avouai que quand je vis par la gazette que ni lui ni moi n’avions part au prix. »

Au final, le mémoire d’Émilie du Châtelet fut publié par l’Académie des sciences, une première pour une femme. Un journaliste de l’époque, Pierre-François Guyot Desfontaines, ne manqua d’ailleurs pas de critiquer la faiblesse du mémoire de Voltaire et de saluer la clarté des méthodes et la finesse des expériences de la marquise.

Référence :Les théories du feu de Voltaire et Mme du Châtelet. Bernard Joly in Cirey dans la vie intellectuelle. La réception de Newton en France, Voltaire Foundation, University of Oxford, 2001.

Une star du XVIIIe siècle

Si Émilie du Châtelet est élue à l’Académie de Bologne en 1746, elle est déjà célébrée en 1745 dans la série que l’on appelle « La Décade d’Augsbourg ». Elle apparaît dans le volume, intitulé Galerie des auteurs illustres de notre temps (titre original latin : Pinacotheca Scriptorvm Nostra Aetate Literis Illvstrivm) dans lequel Johann Jakob Brucker (1696-1770), historien de la philosophie allemande, propose dix portraits de grandes personnalités de l’époque (d’où le nom de « décade »). Il en fait l’éloge, en tant que femme scientifique d’une grande érudition, et retrace les principaux éléments de sa vie. Il lui compose même un poème en italien, qui clôt le texte latin, dans lequel il la chante comme « fille d’Uranie et d’Amour » : Uranie parce qu’il s’agit de la muse de l’astronomie ; Amour parce qu’Émilie du Châtelet était une sorte de sex symbol de l’époque, elle qui était connue pour avoir des mœurs très libres et très assumées.

Le haut de la première page du texte de Brucker consacré à la marquise.

Faire découvrir Émilie aux plus jeunes

La série de vidéos « La grande aventure des maths », réalisée et écrite par Cassia Sakarovitch et Gwenael Mulsant, a dédié un épisode à Émilie du Châtelet. On y revient sur ses travaux mais aussi sur son importance dans le siècle des Lumières. L’épisode, disponible sur la plateforme éducative numérique de l’audiovisuel public Lumni, explique très bien l’apport mathématique et physique de la marquise, ce qui donnera aux jeunes filles un bel exemple de femme scientifique dont s’inspirer !

Du Châtelet, la force des expériences scientifiques. 6 mn 03, disponible sur www.lumni.fr/programme/la-grande-aventure-des-maths