Plus qu’une simple traduction de Newton

Émilie du Châtelet doit à son père d’avoir reçu une éducation comparable à celle de ses frères, prodiguée par précepteurs, et grâce à laquelle elle développe très tôt une curiosité pour les sciences et une maîtrise des langues. Quelques années après son mariage, elle rencontre et entame une relation avec Voltaire (1694-1778) dont l’œuvre littéraire ne doit pas faire oublier son intérêt pour les sciences nouvelles, et notamment pour les découvertes du célèbre savant anglais dont il espère diffuser la méthode en publiant en 1738 les Éléments de la philosophie de Newton. Émilie du Châtelet s’était entretemps aguerrie à la pratique du calcul infinitésimal leibnizien auprès notamment des académiciens Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) et Alexis-Claude Clairaut (1713-1765), ce qui renforça l’admiration que lui portait Voltaire dont les capacités mathématiques étaient relativement limitées.

Couverture du livre de vulgarisation du newtonisme signé par Voltaire,

mais auquel Émilie du Châtelet a collaboré.

À l’origine du projet de traduction

Émilie du Châtelet pouvait apparaître alors comme la personne idoine pour publier une traduction des travaux scientifiques d’Isaac Newton (1642-1727) dont les textes originaux étaient encore relativement peu diffusés en France à cette date. À la fin des années 1730, elle se consacre toutefois à la poursuite d’une œuvre personnelle, en particulier au travers de l’écriture de ses Institutions de physique (1740), texte dans lequel les dernières découvertes scientifiques dans le domaine de la physique, ou « philosophie naturelle », sont analysées au prisme de principes méthodologiques singuliers. Ce n’est qu’à la toute fin de sa courte vie qu’elle entame le projet de traduction des Philosophiae naturalis principia mathematica de Newton et qu’elle n’achèvera que sur son lit de mort qui la frappe en 1749 à l’âge de 43 ans des suites de l’accouchement de son dernier enfant.

Notes manuscrites d’Émilie du Châtelet

pour son Exposition abrégée du système du monde.

Sa traduction fut souvent présentée comme une œuvre de commande, s’inscrivant dans la continuation du projet voltairien de propagande de la physique newtonienne en France, dont le principe fondamental de gravitation universelle constituait une réfutation du mécanisme cartésien fondé sur une physique du choc et une cosmologie des mouvements tourbillonnaires. Cette physique cartésienne apparaissait comme trop métaphysique et insuffisamment opératoire aux yeux de certains académiciens et philosophes des Lumières. Or Émilie du Châtelet avait commencé à étudier les Principia Mathematica lors de la publication des Élémentsde la philosophie de Newton de Voltaire, ouvrage auquel elle avait collaboré officieusement. Une rencontre semble ensuite avoir joué un rôle décisif dans la décision qui fut la sienne de consacrer son temps à la traduction de ce texte : le Père François Jacquier (1711-1788), qui venait de publier avec son confrère le Père Thomas Le Seur (1703-1770) une édition latine commentée du texte de Newton à Genève, vient lui rendre visite en 1744 à Cirey à l’occasion d’un séjour en France lors duquel il souhaitait rencontrer plusieurs savants français. Il aurait pu alors l’encourager à engager ce travail de propagande de l’œuvre newtonienne en France.

François Jacquier.

Thomas Le Seur.

Dans ce contexte, Émilie du Châtelet n’apparaît pas comme à l’initiative de ce projet de publication qui ne ferait que répondre aux attentes des divers disciples de Newton qui l’auraient orientée dans cette direction, de Voltaire à Jacquier. Il se pourrait toutefois qu’elle n’ait répondu favorablement à ces sollicitations que dans la mesure où elles rejoignaient un travail d’explicitation de la théorie newtonienne de la gravitation qu’elle avait annoncé vouloir mener dans ses Institutions de physique : « Ce n’est pas ici le lieu de montrer, comment tous les corps célestes confirment cette découverte par la régularité de leur cours, et comment les comètes ne semblent venir étonner notre univers, que pour rendre un nouveau témoignage à ces vérités perçues par M. Newton : cet article appartient au livre où je vous parlerai de notre Monde planétaire et je ne vous indique même ici les découvertes que M. Newton a fait sur les cours des astres, que parce que ce sont ces découvertes qui l’ont conduit à connaître que la même cause qui les dirige dans leur cours, opère la chute des corps vers la terre. »

Un travail en profondeur

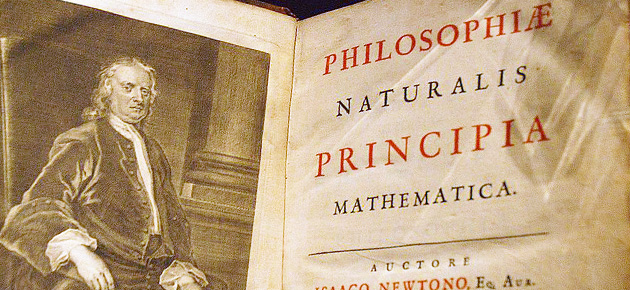

L’ouvrage de Newton, rappelons-le, est constitué de trois livres. Les deux premiers portent sur le mouvement des corps et présentent la méthode géométrique dont il se servira dans la suite, celle des « premières et dernières raisons » (voir encadré). Les théorèmes déterminent alors les trajectoires des corps en fonction de l’hypothèse des forces centrales, en fonction des différents cas de figure – résistance du milieu, mobilité et nombre des corps en interaction, surface des corps. Le livre III expose un « système du monde » : les résultats précédant sont appliqués au système des planètes, d’où est induite la loi universelle de la gravitation. Dans sa deuxième édition de 1713, Newton achève l’ouvrage par un commentaire où se trouve énoncée la fameuse formule à propos de la gravité : « hypotheses non fingo » (« je n’avance pas d’hypothèses »). Une nouvelle méthode de la science physique est ainsi énoncée : si la gravitation universelle est bien pensée comme cause explicative des mouvements des corps qui nous apparaissent, le savant renonce à en élucider le statut métaphysique. Cela signifie qu’on ne fait pas de commentaire philosophique ni théologique sur les questions de science car on se borne à expliciter les aspects qui relèvent purement de la science.

Page de titre de l’ouvrage de Newton.

[encadre]

Les premières et dernières raisons

Newton développe le calcul infinitésimal à travers la notion de fluxion, à savoir la vitesse à laquelle une quantité variable (appelée fluente) varie au cours du temps. Dans ce cadre, la méthode dite des premières et dernières raisons fait intervenir l’idée de convergence continue de quantités, qui peuvent être aussi bien des grandeurs que des rapports de grandeurs. Dans son Traité de dynamique, d’Alembert estimera que « la méthode des infiniments petits n’est pas autre chose que la méthode des raisons premières et dernières, c’est-à-dire des rapports des limites de quantités finies ».

[/encadre]

Les Principes mathématiques de la philosophie naturelle d’Émilie du Châtelet reproduisent bien évidemment la structure et le contenu de l’ouvrage de Newton mais en constituent également une réécriture à plusieurs égards. Tout d’abord, l’aspect proprement linguistique du travail de traduction impose des choix de mots pour exprimer dans une langue qui n’était pas la sienne l’invention scientifique que déployaient les hypothèses newtoniennes.

L’ouvrage d’Émilie du Châtelet.

Ensuite, le mode d’écriture et de démonstrations choisi par le savant anglais posait certaines difficultés auxquelles sa traductrice s’était trouvée confrontée et dont ses Principes témoignent. En effet, pour des raisons épistémologiques majeures, Newton avait fait le choix de procéder à des démonstrations proprement géométriques : dépourvues de calculs algébriques et d’équations différentielles, celles-ci procèdent à partir des propriétés des figures géométriques, et tout particulièrement des coniques, et de leurs comparaisons grâce à la méthode des « premières et dernières raisons » pour établir la vérité de ses hypothèses sur le mouvement des corps ainsi modélisé.

Certains savants contemporains de Newton soupçonnèrent alors que la voie géométrique suivie, réputée plus rigoureuse, ne constituait qu’un habillage visant à recouvrir des résultats obtenus par des voies calculatoires bien plus opératoires. Si Newton s’en défendit, les physiciens qui lui succèdent dans les années 1720, comme Leonhard Euler (Mechanica, 1736), expriment leur insatisfaction à la lecture des Principia dont l’écriture mathématique ne facilite pas l’avancée de la science amenée à intégrer dans les problèmes à résoudre des facteurs et variables supplémentaires que la forme équation permet immédiatement de formuler.

La « traduction » d’Émilie du Châtelet répond à ce besoin : le tome II de ses Principes joint à une traduction du livre III des Principia deux « commentaires » originaux. Le premier est une « exposition abrégée du système du monde » qui pouvait correspondre au projet de clarification de la cosmologie newtonienne énoncé dans le passage des Institutions de physique évoqué précédemment. Le deuxième commentaire offre donc une « solution analytique » à certaines des démonstrations des Principia désormais exprimées sous la forme d’équations algébriques et différentielles. Le travail d’écriture des Principes par Émilie du Châtelet dépasse ainsi celui de traduction entendue au sens ordinaire. Et il ne fait désormais plus guère de doute qu’une telle œuvre fut la sienne, et non celle de Clairaut ou d’un autre savant auprès duquel elle s’était en effet formée au calcul et avait maintenu ensuite une correspondance scientifique.

Pour autant, cette approche analytique ne se substitue pas entièrement, dans les Principes, aux démonstrations géométriques newtonienne dont l’autrice a su pénétrer le cheminement parfois elliptique, mais en constitue un « commentaire ». C’est une des originalités de ce texte, signe de l’intelligence mathématique mais aussi philosophique d’Émilie du Châtelet : l’approche géométrique et l’approche calculatoire de la science du mouvement des corps ne se fondent pas systématiquement l’une dans l’autre, ce qu’une analyse épistémologique des concepts et des méthodes sur lesquelles elle repose permettrait de comprendre. Certains passages des Institutions de physique sur le sens à donner aux notions de force, d’espace, de phénomènes avaient commencé à poser les bases d’une telle réflexion qu’elle aurait peut-être poursuivie après la publication de ses Principes si une mort précoce ne l’en avait pas empêchée.

Claire Schwartz est maîtresse de conférences en philosophie à l’université Paris-Nanterre.